前十字靭帯損傷は受傷から期間をあけずに手術をおこなうことで早期復帰につながると近年報告されています。

当院では受診から数日以内に手術ができる体制を整えています。また、入院期間も最短日帰りからの短期間の入院が可能です。

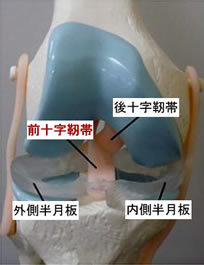

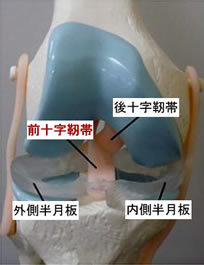

前十字靭帯(Anterior Cruciate Ligament:ACL)とは

ACL:Anterior(前方) Cruciate(十字・交差) Ligament(靭帯)の通り、膝関節の前方から後方にかけて、後十字靭帯と交差した靭帯です。

靭帯の役割とは、骨同士を連結させ関節の安定性や、関節の動きの制動や誘導を行います。

前十字靭帯の働きは、スネの骨が前方へ動くことを防いだり、膝の捻りを制動したり、膝関節の正しい動きを誘導する働きがあります。

前十字靭帯損傷

前十字靭帯損傷は、スポーツ活動中に生じる事が多く、特に女性のスポーツ活動普及により損傷頻度は増加傾向にあるとされています。多くの受傷肢位は、「ジャンプの踏切や着地」、「急な方向転換」、「ストップ動作」、「膝の外側から強い衝撃を受けた時」に受傷しやすいと言われています。

受傷時は、「ボキッ」という音を感じることもあり、強い痛みが出現し動けなくなりますが、少し経つと痛みは少なくなり歩けるようになります。しかし、競技への復帰は無理である事が多いです。

そして、関節内に血が溜まり(血腫)、膝が腫れ、膝の安定性が低くなります。その後も、日常生活上やスポーツ時に急に膝が「ガクッ」と折れたり、不安定性などの症状が現れてきます。

また、靭帯損傷時に半月板損傷を合併する場合もあります。靭帯損傷を長期間放っておくと、太ももの筋肉が萎縮(細くなる)したり、新たに半月板や軟骨の損傷を引き起こしたり、変形性関節症に至る事もあります。

そのため、出来るだけ早期に手術を行い、前十字靭帯を作り直す(再建する)必要があります。

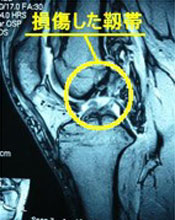

画像所見

手術前の流れ

- 装具の作成

- 術前・後に必要な靱帯用装具を作成します。

- 手術前の検査

- リハビリにて術前の膝の曲がりや下肢の筋肉の太さ、筋力などを測定します。筋力はサイベックスを使用し、術後のスポーツ復帰等の目安になります。

- 手術前のトレーニング

- 手術前から筋力をできるだけ落とさないようにするために、痛み等が無い範囲で筋力トレーニングを行います。

- 入院期間

- 日帰り~8日間(手術後7日間)

前十字靭帯再建術

当院では断裂した前十字靱帯の代わりに自分の身体にある他の靭帯様組織を使用して、再建術を行っています。主に1本で再建する場合(1ルート)と、2本で再建する場合(2ルート)があります。

1ルートの場合は、膝の前にある靱帯(膝蓋腱)を使用することが多く、早期のスポーツ復帰(術後4~6ヶ月)を望まれる場合に行います。しかし、お皿(膝蓋骨)の下を切開するため、完治しても膝を付いたりすると違和感が残る場合があります。

2ルートの場合は、膝を曲げる筋肉の腱(半腱様筋・薄筋)を使用し、元々の靱帯に近い状態を再現できると言われています。この方法ではスポーツ復帰は術後6~9ヶ月くらいになります。

これら2つの方法は、スポーツ復帰の時期に差がありますが、術後2年経過時の状態に差はないと言われています。また、採取する靱帯様組織は、怪我をしていない方の足から取ってくることも可能です。反対側からの採取の利点として、筋力回復が有利ということが言われています。

患者さんのニーズに応えるためにそれぞれのメリット・デメリットを説明し、患者さん自身に選択していただいています 。

| 採取腱 |

前から採る方法

(膝蓋腱) |

後・内側から採る方法

(半膜様筋腱・薄筋腱) |

| 傷の数 |

4カ所 |

3カ所 |

| 痛みの部位(長期的) |

お皿の下 |

特になし |

| トンネルの数 |

1本 |

2本(ケースによって1本) |

| ジョギング開始 |

2ヵ月 |

4ヵ月 |

| スポーツ復帰 |

最短4ヵ月 |

最短6ヵ月 |

| 手術費(8日入院の場合) |

245,000円 |

300,000円 |

-

1. 内視鏡で膝関節の中を検査する

まず、内視鏡で膝関節の中の状態を見ます。どのように断裂しているか、半月板は損傷していないか、軟骨の損傷はあるかなどを検査します。そして、断裂した前十字靱帯を切除し、膝関節の中をクリーニングします。これと同時に半月板損傷がある場合は半月板の部分切除や縫合を行います。

-

2. 再建する靭帯を作る

自分の身体の中にある靱帯様組織を採取し、再建する靭帯を作ります。 再建靭帯を取り出したら両端に糸を2~3重に取り付けます。糸の端の片側にはエンドボタンを取り付けます。

- 3. 脛骨に骨孔(トンネル)を開ける

脛骨(膝蓋腱のやや内下方)の皮膚切開を行い、そこから内視鏡で膝関節の中を見ながら今まで前十字靱帯がついていた場所に向かってドリルで骨孔を開けます。

-

4. 大腿骨の骨孔を開ける

脛骨の骨孔から今まで大腿骨の前十字靱帯がついていた場所へ向かって、太ももの皮膚を貫くまで開けます。

-

5. 再建靭帯の設置

脛骨のほうから再建靭帯の端についている糸を骨孔に通し、大腿骨側から引っ張り再建靭帯を骨孔に通します。糸が通ったら大腿骨のトンネルにエンドボタンを引っかけて固定します。次に脛骨側から靭帯をダブルスパイクプレートという金属で脛骨に打ち付け、スクリューで固定します。その後、膝を曲げ伸ばししたときの再建靱帯の張力を内視鏡下にてみます。

-

6. 皮膚縫合

切開した皮膚を縫合します。

-

7. レントゲンでの確認

手術が終わり次第、手術室でレントゲンをとりながら膝の動きをみて、再建靭帯が正常に設置されているか、固定がしっかりとできているかを確認します。

| 1ルート再建:正面 |

1ルート再建:側面 |

|

|

| 2ルート再建:正面 |

2ルート再建:側面 |

|

|

手術後の流れ

主な術後スケジュール *関節内の状況や処置により変更する場合があります。

入院期間中は前十字靭帯再建術を施行した患者さんへ再損傷予防を目的とした『勉強会』を行い、 自身の膝について学んでいただいています。

退院時:装具を靱帯用装具に変更

-

1. 日常生活について

基本的な日常生活に制限はありません。階段の利用や歩くことも特に問題ではありません。しかし、長く歩くことで痛みがでたり腫れたりすることがありますので、そのような時は膝を冷やしてください。

-

2. 退院後のリハビリテーション

筋力強化やフォームの改善を目的としたトレーニングを継続して実施することが重要です。

-

3. 装具について

靱帯用装具は、常時装着しておくという状態から『就寝時のみ外す→家の中で外す→トレーニングやスポーツをする時以外外す→スポーツ時も外す』というように段階的に変わっていきます。各々、主治医の許可があるまでは装具を使用してください。

-

4. 定期受診について

退院後は定期的な診察を受けていただいています。また、膝に何かの異常を感じたら早めに受診してください 。

「退院後診察の流れ」

術後2ヵ月間:2週に1回

術後3ヵ月以降:1ヵ月に1回

※ MRIは術後3ヵ月目、6ヵ月目に撮影させていただきます。

※遠方やお仕事が忙しく、なかなか来院が困難な場合は1ヵ月以上あける場合があります。

-

5. スポーツ復帰について

当院では以下の条件が一致していることがスポーツ復帰の目安となります。ただし、半月板損傷や軟骨損傷が合併している場合は、遅れる可能性があります。膝の状態、筋力の状態により個人差がありますので、必ず主治医に確認したうえで行ってください。

- 手術後に必要な時間が経過していること

- 手術してない方(再建した方の反対側)と比較して手術した方(再建側)の筋力が85%以上回復していること(サイベックスにて測定)

- 再建側において動作時に恐怖感や不安定感がないこと。

-

6. 金属抜去の手術について

再建手術後約1年~1年半経過した時点で、鏡視下で再建靭帯の成熟度の確認と、再建靭帯を骨に固定した金属の抜去手術(抜釘術)を施行します。

再断裂について

手術をしたから100%断裂しないというわけでは、ありません。1度断裂された方は、反対側を含めて断裂する確率は、3%~12%と言われています。前十字靱帯を断裂したことのない人が断裂する可能性があるのは0.2%と報告されています。

再断裂予防について

どういう人が損傷しやすいか、どうしたら前十字靭帯が切れるのかなど、いろいろな情報がさまよっています。ここでは、できるだけわかりやすく前十字靭帯についての情報を紹介したいと思います。

Risk Factor(危険因子)

1) 性別

女性選手は男性選手に比べ、4から6倍前十字靭帯を損傷する確率が高いといわれています。

2)スポーツ

一般的に、相手との接触が多いスポーツは、ハイリスクスポーツといわれており、リスクが高いスポーツは、バスケットボール、サッカー、バレーボール、ハンドボール、柔道、ラグビー、体操などです。しかし、75~80%のACL損傷は、ほかの選手との接触がないときに起こっています。

3)体幹の筋力/位置覚の低下

一言で言うと、体幹の筋肉とは、骨盤に起点、終点を持っている筋肉のことを言います。おなかの筋肉というと、みなさん、割れる筋肉を思い浮かべると思いますが、スポーツ医学、リハビリ、ケガ予防の観点から言うと、大事なのは、おなかが割れていることではなく、その下に隠れている、腹横筋という筋肉です。この筋肉は収縮したとき、コルセットのように、Core

をがっちりと固定してくれます。腹斜筋とともに、この筋肉がしっかりしていないと、手足が効率よく使えません。また、前十字靭帯損傷を含む下半身の怪我とこの筋肉の筋力低下の関連性も研究で明らかにされています。

4)リスクが大きい姿勢

ジャンプの着地、急な方向変化などは、リスクが高いと言われています。動作分析などの研究から、ACL断裂時の体のポジションに共通点があることがわかっています。その共通点は、足が外を向いていること、膝が内に折れていること、膝が内を向いている(股関節が内旋)、膝の角度が比較的浅いこと、体の重心が足から遠くに離れていることです。リハビリ、ケガ予防のトレーニングでは、このような危険な動作を直す、または避けるトレーニングも必要になります。特に、ジャンプの着地で膝が内側に入っている場合は、床からの反力をうまく吸収・分散できず、前十字靭帯に負担がかかることもわかっています。

5)筋力のアンバランス

大腿四頭筋とハムストリングスの筋力のバランスは、ケガを予防する上で大切です。一般に、大腿四頭筋のほうがハムストリングスに比べて強いですが、その割合が低くなると前十字靭帯損傷のリスクが増えてくることがわかっています。その割合は、ハムストリングスの筋力が大腿四頭筋の65から70%は必要というのが多くの見解です。実際に、この割合が低いと前十字靭帯をけがしやすいというデータも研究から出されています。特に、女性選手はこの割合が低い傾向にあり、また、男性に比べ、膝の安定性のために、大腿四頭筋に頼る傾向があります。これもまた、女性が前十字靭帯損傷を起こしやすい理由の一つではといわれています。

左右の筋力の差もまた、危険因子 の一つとして取り上げられます。左右にあまりにも筋力差があると、どちらかの膝にストレスがかかりやすくなります。これがほかの悪条件と重なると、ストレスがかかった膝にケガが起きます。必ずしも、筋力が弱いほうが怪我しやすいとは限りません。ストレスが多くかかった膝で、膝がそのストレスに耐えきれないときにケガが起きます。

6)Proprioception(位置覚)の低下

みなさん目をつぶって、膝を曲げたり伸ばしたりしてみてください。目で見なくても、どれくらい膝が曲がっているかだいたいわかりますよね?これが位置覚といわれるものです。関節、筋肉、または靱帯にも、メカノレセプターといわれるセンサーが付いていて、筋肉や靱帯が伸びたりすると、その情報を中枢神経に送ります。すると、中枢神経から信号が送られてきて、筋肉などはそれに対応しようとします。たとえば、運動中に前十字靭帯にストレスがかかったとします。前十字靭帯の

メカノレセプターはこれを感知して信号を送ります、それを感知した中枢神経はこのストレスから前十字靭帯を守ろうと信号を送り返します。それを受けた筋肉は、それに従おうと働きます。このメカニズムがうまく働いていない、または、筋肉が中枢神経からのシグナルに対応できない場合、前十字靭帯損傷のリスクが高くなるといわれます。

7)受傷歴

前十字靭帯に限らず、一回ケガをすると、またケガが起きやすくなるというのが見解です。これは、同じ膝をケガする場合もあれば、逆の足をケガする場合も含まれています。

前十字靭帯損傷の危険因子はこれが全てではありません。自分がこれに当てはまるから、前十字靭帯を必ず切るわけでもなければ、当てはまらないから切らないわけでもありません。しかし、これらの項目は前十字靭帯損傷の確立と深い関連性があるので、無視するわけにはいきません。もし、このどれかに当てはまるのであれば、可能な限り危険因子を改善し、予防に努めるべきです(1と2以外)。また、前十字靭帯は一つの要因が原因で断裂するというよりも、いくつかの要因が重なり合って、損傷するとされています。危険因子を一つでもなくす、または、軽減することで、前十字靭帯の損傷の発症率を少しでも下げることができます。

予防の取り組み

・DVDやパソコンを用いての指導

・各スポーツに応じて段階的な動作指導(上記のリスクファクターを理解させながら)

・術後経過に応じて重心、筋力測定

目標を見失わないように

手術した後は、どうしても出来ないことに目が行きがちですが、大事なのは何のために手術をしたか、ということです。将来的に膝の軟骨が壊れるのを防ぐ事やスポーツ復帰を望んで手術に踏み切ったと思います。

今、走れない、スポーツが出来ないと考えるのではなく、将来、安全に出来るようになるために、“今”やれることをしっかりやりましょう。

遠方からお越しいただく患者さまへ

当院には、手術を受けるために遠方より来院して頂く患者さんがいらっしゃいます。そんな患者さんの気になることは、手術後の流れやケアについてではないでしょうか。

手術後リハビリを行い、退院となります。退院前には、日常生活での注意点や再建靱帯に負担をかける動作がどういうものかなど再断裂を防ぐための指導を行っております。

退院後、当院に通院する事が困難な場合は、学校もしくは自宅近くの施設にてリハビリを行って頂くようにしております。当院から術後経過等の手紙を病院宛に作成します。また、患者さん自身が困ったことや聞きたい事があった時には担当スタッフと密に連絡が取れる体制を設けております。

定期診察については、可能な限り1ヶ月に1度の受診をお願いしております。診察時には、レントゲンやMRI、リハビリでの膝の動きや筋力の回復なども併せて診させていただいております。

治療経過には個人差があり、リハビリテーションの予定を変更することもあります。

ご不明な点があれば、主治医や理学療法士にご相談ください。